- 中俄在线论坛——来的都是朋友! (http://chinaru.info/bbs/index.asp)

-- 大话中俄 (http://chinaru.info/bbs/list.asp?boardid=12)

---- 告别苏联时代,两代俄罗斯人反思民族前世今生 (http://chinaru.info/bbs/dispbbs.asp?boardid=12&id=72309)

-- 发布时间:2016-7-21 21:08:14

-- 告别苏联时代,两代俄罗斯人反思民族前世今生

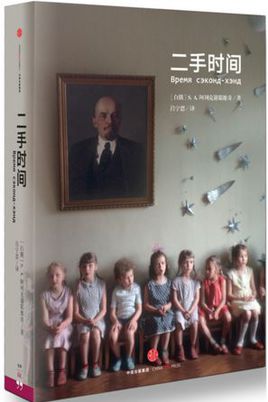

此主题相关图片如下:33.jpg

此主题相关图片如下:33.jpg

提起俄罗斯,不可回避的就是苏联时期的影响,《二手时间》讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,俄罗斯普通人的生活,为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。

苏联解体已逾二十年,俄罗斯人重新发现了世界,世界也重新认识了俄罗斯。新一代已经成长起来,他们的梦想已不再关乎梦想,不再像90年代他们的父辈,关心信仰。二十年来,人们看了崭新的俄罗斯,但她却早已不是任何人曾经梦想过的俄罗斯了。作者追溯了苏联和苏联解体之后的历史过程,让普通的小人物讲述他们自己的故事,从而展现出身处历史的转折,以及人们如何追寻信仰、梦想,如何诉说秘密和恐惧,让人们重新思考什么是“俄罗斯”和“俄罗斯人”,为什么他们无法适应急剧的现代化,为什么再近两百年之后,依然与欧洲相隔。

阿列克谢耶维奇采访了生长于理想之下人和今天的两代俄罗斯人,以及阿塞拜疆等前苏联国家的普通人,呈现他们的生活细节,所感所想。

对于战斗民族,我们来看看亲历者们怎么说:

告别苏联时代,两代俄罗斯人反思民族前世今生

告别了苏联时代,我们也告别了自己的一种生活。我试图听到这出社会主义大戏所有参与者的真实讲述……

我们的共产主义,本来有个疯狂的计划:要把亚当以来的旧人类改造为新人类,而且也付诸实施了,这算是它唯一做过的事情。七十多年间,在我们的马克思列宁主义实验室里,制造出了一种另类的人:苏维埃人。有人认为这是一种悲剧的人物,另一些人把他们称为“苏联分子”。我觉得我懂得这种人,熟悉这种人,我和他们共同生活了多年。他们就是我自己,是我的亲人、我的朋友、我的父母。几年来,我为此游历了整个前苏联地区,因为苏维埃人不仅是俄罗斯人,还有白俄罗斯人、土库曼人、乌克兰人、哈萨克人……现在我们生活在不同的国家,说着不同的语言,但我们不会和其他人类混淆。在芸芸众生中,你会立刻发现我们这类人!我们这类人,全都有社会主义基因,彼此相同,与其他人类不一样。我们有自己的词汇,有自己的善恶观,有自己的英雄和烈士。我们与死亡有一种特殊的关系。在我写过的故事中,这些词汇常常萦绕于耳:枪毙、屠杀、消灭、抹去,或者一些苏联特有的消失方式:逮捕、剥夺十年通信权、放逐。如果我们还记得,不久前有几百万人被杀戮,人的生命又价值几何?我们是充满仇恨和偏见的种族,一切都来自于那个被称为古拉格的地方和那场恐怖的战争,还有集体化、没收剥夺、大迁徙……

这就是我们的社会主义,这种社会主义曾经是我们的全部生活,但那时我们很少谈论。而今,世界已经发生了不可逆转的变化,我们的生活开始被所有人关切,它曾经是怎样一回事并不重要,只因为它曾是我们的生活。

为什么书中有这么多自杀者的故事,而不是普通苏联人民和平凡的苏维埃人物传记?其实说到底,他们结束自己的生命要么是出于爱,要么是由于年老,甚至只是为了兴趣,想要解开死亡之谜……我找到了这样一些人,他们执着于理想,将理想深深根植于自己内心,决不妥协——国家成了他们的宇宙,取代了他们的一切,甚至生命。他们无法摆脱伟大的历史,无法和那段历史告别,无法接受另外一种幸福,不能像今天的人们这样,完全潜入和消失于个体生活中,把渺小看成巨大。人类其实都愿意单纯地生活,哪怕没有伟大的思想;但这在俄罗斯生命中却从来没有过,俄罗斯文学也从不是这样的。举世皆知我们是战斗民族,要么打仗,要么准备打仗,从来没有其他生活。我们的战争心理由此形成,就是在和平生活中,也是一切都按战争的思维。听到密集的鼓点,看到挥舞的旗帜,心脏就快要跳出胸口……

人们不仅不会在意自己的奴性,反而甚至会钟爱自己的奴性。我还记得:放学后我们全班同学一起去开垦荒地,我们鄙视那些不去的同学。我们会为了自己没有参加过革命、没有经历过战争,而难过得哭出来。回首往事,难道我们真的这样过?我真的曾是这样?我和我的主人公们一起回忆。他们当中有些人说:“只有苏联人能够理解苏联人。”我们就是这样一群有着共产主义记忆的人,因为同样的记忆而惺惺相惜。

俄罗斯一边在变化,一边在痛恨自己的变化。我想起马克思对于俄罗斯的那句评语:“一个呆板停滞的鞑靼。”

苏联的文明是什么?我匆匆地捕捉它的遗迹,那一张张熟悉的面孔。我向人们询问的不是关于社会主义,而是关于爱情、嫉妒、童年、老年,关于音乐、舞蹈、发型,关于已经消失的生活中成千上万个细节。这是把灾难驱赶到习惯思维的范围中,并且说出或猜出某些真谛的唯一方法。我总是对普通小人物的生活惊奇不已,乐此不疲地探究无边无际、数不胜数的人性真相……历史只关心事实,而情感被排除在外。人的情感是不会被纳入历史的。然而我是以一双人道主义的眼睛,而不是历史学家的眼睛看世界的。我只对人感到好奇……

父亲不在了,所以我无法把与他的对话进行到底……他说过,他们那一代人死于当年的战争,要比现在这些没有战争经验却要死于车臣的男孩子们轻松得多。在二十世纪四十年代,他们是从地狱到地狱的。战前父亲是明斯克新闻学院的学生,他还记得,在他们过完假期返校时,见到的往往已经不是原来认识的那个老师了,老师们一个一个都被逮捕。他们不明白这是怎么回事,只感觉很害怕。就像在战争中那样害怕。

我和父亲之间很少有坦诚的对话。因为他爱怜我。我是不是也爱怜他?我很难回答这个问题……我们对自己的父母很无情。我们觉得自由是非常简单的;但一段时间过后,我们亲自感受到了它的沉重,因为没有人教给我们什么是自由,我们只被教育过怎么为自由而牺牲。

这就是自由!我们期盼的自由真是这样吗?我们曾准备为自己的理想而死,准备为理想而战斗。可是开始的却是“契诃夫式”的生活,一种没有历史的生活。所有价值观都崩溃了,除了生活价值。生活是最广泛的。我们产生了新的梦想:建一幢房子,买一辆好车,种一些醋栗……自由原来就是恢复小市民生活,那是以前的俄罗斯生活中羞于启齿的。消费主义就是自由之王。巨大的阴暗,欲望的阴暗,蛰伏于人类生命中的本能,而我们对于这种生活只有模糊的认识。在整个历史中,人们只是活过了,而不是生活过了。现在已经不再需要军事经验,它应该被遗忘。出现了成千上万的新情感、新状态、新反应……不知怎的,突然间一切都不同了:标志、事物、金钱、旗帜……还有人的自身。人类变得更有色彩,更加独立,同质整体被摧毁,生活散为碎片、细胞和原子。就如达里所说:自由意志……就是无拘无束的意志,自由的空间。大恶已成为遥远的传说,或者只存在于政治悬疑剧。已经没有人还去畅谈理想,只是大谈贷款、利率、票据。钱不是挣来的,而是“做”出来和“赢”出来的。这些能够持久吗?茨维塔耶娃写道:“金钱就是欺骗,此言铭刻在俄罗斯人心灵中。”可是如今,奥斯特洛夫斯基和萨尔特科夫-谢德林作品里的主人公们好像纷纷复活,并且在我们的大街小巷四处游荡。

不管采访谁,我都会提出一个相同的问题:“自由到底是什么?”父与子的回答截然不同。生于苏联时代和后苏联时代的人们绝没有共同的体验:他们犹如来自不同的星球。

父亲说:自由就是去除恐惧;八月的那三天我们战胜了政变;一个人在商店里有上百种香肠可以挑选,就比只能选择十种香肠的人更自由;不被鞭挞就是自由,可是我们永远等不到不被鞭挞的后代们了;俄罗斯人不理解自由,他们所需要的就是哥萨克和鞭子。

儿子说:自由就是爱;内心的自由就是绝对价值;当你不担心自己的欲望时,你就是自由的;当你有很多钱的时候,你就会有一切自由;当你不需要思考自由也能活下去时,你就是自由的;自由应该是司空见惯的。

……

陀思妥耶夫斯基的《宗教大法官》中有一场关于自由的争执,说的是自由之路的艰难、痛苦和悲惨:“为什么要弄清楚该死的善恶,这么做真的值得吗?”但是人总是面临选择:要自由还是要生活富足安定?自由总是与痛苦相伴,幸福却往往失去自由。大多数人都是选择走第二条路。

那位大法官对返回地球的基督说:“你为什么又要来打扰我们?你自己也知道,你的到来会打扰我们啊。”

“你是如此尊重他们(人类),但你所做的一切又似乎不再同情他们,因为你对他们的要求太多……尊重他们少些,要求他们就少些,这样才更接近于爱,因为他们的负担会轻些。人是懦弱而胆怯的……一个脆弱灵魂的罪过,不就是无力接纳如此可怕的馈赠吗?”

“对于人类,不需要连续不断的关心,那更加折磨他们。成为自由人之后,他们更要去寻找顶礼膜拜的对象……你把自由的礼物给了谁,随之而来就会产生不幸……”

是的,在二十世纪九十年代,我们曾经十分幸福,但那时候的天真如今已经一去不复返。我们那时觉得,选择已经做出,苏联共产主义毫无希望地完败。一切才刚刚开始……

二十年过去了。“别拿社会主义吓唬我们。”现在的孩子们这样对父母说。

在与一个熟悉的大学老师谈话时,他对我说:“九十年代末,学生们个个笑逐颜开。在我回忆苏联的时候,他们都坚信一个崭新的未来已经在自己眼前开启。但今天情况又不同了……如今的学生们已经领教和体验了什么是资本主义:不平等、贫困、厚颜无耻地炫富。他们清楚地看到自己父母的生活是怎样的,从一个被掠夺的国家那里,父母们一无所得。于是学生们的情绪激进,梦想进行革命。他们穿红色T恤,上面绘有列宁和切?格瓦拉的画像。”

社会上又出现了对苏联的向往,对斯大林的崇拜。十九到三十岁之间的年轻人中有一半认为斯大林是“最伟大的政治人物”。苏联的一切又都成了时尚。例如“苏维埃餐厅”,里面满是苏联称呼和苏联菜名。还有“苏维埃糖果”和“苏维埃香肠”,从味道到口感都是我们从童年起就熟悉的。更不用说“苏维埃伏特加”了。电视上有几十个节目,互联网上也有几十个“苏联”怀旧网站。斯大林时代的劳改营,从索洛夫卡到马加丹,居然都作为旅游景点开放。广告词上承诺说游人将会得到充分的劳改营体验,会发给你劳改犯的服装和干活用的锄头,还向游人展示经过翻修的劳改犯居住区,最后会组织游客在劳改营钓鱼……

老式的思想再次复活:关于伟大帝国,关于“铁腕”,关于“独特的俄罗斯道路”……苏联国歌回来了,共青团之歌还在,只是改名为《我们之歌》,执政党就是复制版的苏联共产党。总统大权在握,如同当年的总书记,拥有绝对权力。而代替马克思列宁主义的,是东正教……

在1917年革命之前,亚历山大?格林就曾写道:“不知怎么,未来并没有站在自己的位置上。”一百年过去了,未来又一次没有到位。出现了一个二手时代。

-- 发布时间:2016-7-21 21:09:28

--

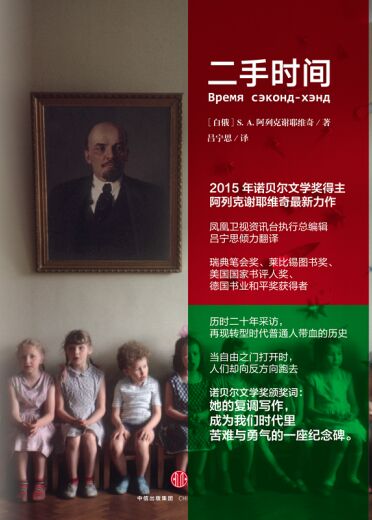

此主题相关图片如下:22.jpg

此主题相关图片如下:22.jpg

-- 发布时间:2016-7-21 21:10:32

--

内容简介

2015年度诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇最具分量的作品[2]

本书是白俄罗斯著名作家阿列克谢耶维奇最新作品,通过口述采访的形式,展现身处关键历史时刻的普通人的生活。本书讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,俄罗斯普通人的生活,为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。苏联解体已逾二十年,俄罗斯人重新发现了世界,世界也重新认识了俄罗斯。新一代已经成长起来,他们的梦想已不再关乎梦想,不再像90年代他们的父辈,关心信仰。二十年来,人们看了崭新的俄罗斯,但她却早已不是任何人曾经梦想过的俄罗斯了。作者追溯了苏联和苏联解体之后的历史过程,让普通的小人物讲述他们自己的故事,从而展现出身处历史的转折,以及人们如何追寻信仰、梦想,如何诉说秘密和恐惧,让人们重新思考什么是“俄罗斯”和“俄罗斯人”,为什么他们无法适应急剧的现代化,为什么再近两百年之后,依然与欧洲相隔。本书分为上下两部分,采访了生长于理想之下的俄罗斯人和今天的俄罗斯人,以及阿塞拜疆等前苏联国家的普通人,呈现他们的生活细节,所感所想。德国媒体盛赞该书撷取的是最为细小的马赛克,却拼出了一幅完整的后苏联时代图景。“一部20世纪后半叶的微观俄国史,笔力直抵普京时代。”[2]

《二手时间》通过口述采访的形式,讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,身处关键历史时刻的普通人的生活,以及他们为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。[3]

-- 发布时间:2016-7-21 21:13:04

--

二手时间(节选)

陈蔚文

1.

这条街巷——我从不知这城有这么条街巷!它毗临这座省会城市最繁华的商业街中段,从租金高昂的商业街折进这条支路,再从支路拐进巷陌——密密匝匝的小店,黯旧老平房,“布满肋骨似的椽子、梁和桁梁”,四处吊挂的衣物……巷边炉上支着乌黯铁锅(锅龄少说二十年往上),古老劈柴升腾着火焰,近旁一伙店主嘻嘻哈哈地斗牌扯闲。

城市的盲肠,注满阴影与褶皱。青灰的柴烟悬浮半空,挨挤小店壅满衣物,它们整麻袋(有时是更庞大的打货袋!)被运进巷,来不及拆包的堆在墙角,本来逼仄的面积变得愈困狭。

勤快些的店主支块板熨烫,白汽升腾,激起复杂气味:难以剥脱的,已锲进面料分子中的体味与高温蒸汽的搏斗,时间深处涌出的霉潮。

随远亲H办事,比预期结束得早,办事地点就在这副街巷的近旁,她领我走进,神情像进入珍宝之地。刚才还平正的脸色像饥兽嗅到猎物的血,骤然抖擞!在巷深处一家小店,H拨拉着架上衣物,挑中一件,脱去外套后熟练往身上——只穿内衣的身体——哗地一套,我喉头一紧,仿佛不祥的,令人不安的冰凉正黏紧她丰腴肉体!

试衣者不少,多数如H姿态熟练。新客有些游移,吞吐着往身上套,在狭窄镜中打量,与店主侃价,交钱,匆匆离去。

这些衣物,没人问出处哪里,买的和卖的,心照不宣。若知道自己买下的这件正附着某些病菌与死亡气息,会否使买者惊怵?也许顾客都像H般怀着模糊侥幸:是健康的生者因喜新厌旧而淘汰,仅此而已!

店内衣物胡乱堆码,古旧与流行混杂,甚至还有堆在巷子旮旯里的围巾手套胸罩、各色连裤袜——有女人当场把袜子套上大腿以观效果:如此贴身私密的拥抱,像借用了袜子原主人的皮肤。

这些衣物,它们如何流转于此,无需答案,来此地的顾客先就摒弃了这些纠结。低廉得让人蠢蠢欲动的价钱才是关键。

没有戒律,没有禁忌,敞裸的实用主义的“唯物”。

不少店子兼住家,外屋售衣,里屋住人。一魁壮男子在昏暗里屋喝酒,餐桌上一盘吃得狼藉的鱼,鱼味儿从满屋复杂气味中挣扎而出。我匆忙走到屋外,在门外等H。洒在巷道的正午阳光比照在其他任何地方的更宝贵!它不仅意味着杀菌,还意味着当下的时间:巷间此刻被阳光照拂的时间仿佛才是活生生的,流动的,新鲜的!而屋内——即使有个魁壮身躯在那,依然有叠加的阴影,像布鲁诺·舒尔茨在《鳄鱼街》中描述的:

“被其他人磨损过了,那是一种千疮百孔,像张筛子般褴褛不堪的时间。不用奇怪,这是所谓反刍过的时间——请原谅我这样说:那是一种二手时间……”

2.

难以克服的心理禁忌令我觉得那满屋堆积的衣物,无论怎样清洗消毒,都坚执地吸附前任主人永不弥散的体味、声容乃至喘息——高潮的,痛苦的……人类在各种情境下可能发出的声响:床或病榻。

这些体味,若是《香水》中的主人公格雷诺耶在场,他闭上眼就能凭着出色的鼻子,从气味中提炼、还原各种人形:衣物的前主人。年轻、中年或老年,削瘦或胖大,高或矮,平庸或夸张,衰颓或艳丽。这样的联想令巷中兀自升起许多沉默的幽灵,他们四处走动,寻找属于自己的衣物,找到了,与衣服合为一体。

好吧,即使格雷诺耶不在场,凭着其他穿着痕迹也能导引出一些信息。松脱的袖扣,烟烫的小破洞,断落的拉链头,裙腰爆绽的线……

衣物对应着形色身影:物与人发生联结后的被塑造。

H从一件大衣口袋摸出枚有锈迹的发夹,淡紫——它曾别在什么样的女人鬓间?

走在前头的H,黑呢外套, 深V领毛衫(乳峰耸动),包臀短裤(比她腰腹小一个尺码,拉链需吸气方可提上),这一身皆出自这些弯绕串联的小店!衣物来自何方不重要。不管水洗标上印着 Korea或Japan,可能都是Madein China,从中国流水线出发,绕了个圈,它们又回到产地。

H下个目标是挑顶帽子,在一家拄拐的胖女人的店内,有整整几麻袋各式帽子!这些帽子还依稀保持着原佩戴者头部的某种形态。H扒拉出一顶贝蕾帽和一顶深紫毛线帽,可要价超出她预计。瘸腿女店主以与体形同样硕大的固执毫不退让,“就这价!”她坚定地晃晃拐。

H悻悻离开,好在接下去她另有斩获。她买下件极短的绿上装,绿得像蚂蚱迸溅的体液。衣服主人多半也是个胸围蓬勃,鲜衣怒马的女人?不然扛不住这绿!店内两个女人正发生口角,为一条黑色吊带裙,活像于坚的那句诗,“两位顾客在争夺Kenzo裙/扯裂腰围/仿佛那就是失踪多年的美丽青春”。

拐弯处的小店,说话大舌头的女店主热情招呼H进来看,边兴奋展示自己昨夜两点才从发廊出炉的新发型。挑染的紫红。“六百块!从没烫过这么贵的头,我老公说我疯了!不是快回乡下过年,我也不舍得……”可以想见,这丛凌乱紫红在她的乡下会引发多少眼光。她的狭小店内挂满各色白衫,白衬衫白裙子白背心,店内像个微型灵堂。H对白色不感兴趣,但对女店主的新发型表示了赞扬,接着去隔壁店看水货表。浪琴、欧米茄、Coach,店里播着《绿岛小夜曲》,留八字胡的矮个店主据说是交谊舞迷,穿曳地喇叭裤(白色!),像从舞场直接来了店里。

3.

自从H无意中闯进这爿街巷,有如吸食大麻。职业主妇的她对衣物和时髦有近乎热病的追逐,但她同时深具一名主妇对价钱的算计——现在,这爿街巷为她在时髦与钱包间提供了最大可能的平衡!

她隔三差五来,以一名时间富裕者的耐心逐件淘选。她来得如此频繁,以致有店主以为她打货。若有阵没来,她焦灼难安,担心有适合衣物旁落他人。那每一件,都是惟一的一件!

在这里她不仅实践着对捯饬的狂热,还兼顾社交。她在这认识了一个年轻女人I,H说她头回见I时,I正推辆童车在巷内游逛,气定神闲,像有闲太太晃荡在“燕莎”或“久光”。

H立刻被震了,被这个孩子才几个月身材已如此骨感的女人。她们同时进了家鞋店,I取下一双涂鸦风格的板鞋试穿,那双H看不懂的花哩胡哨的高帮板鞋套在I伶仃的脚踝立刻有了让她看懂的意思——潮!

H以她惯来的自来熟劲儿和I搭话,很快成了朋友。

“她看去很大牌!”这是H对女性美最高的赞扬。H的潜台词是:“甭小瞧这儿,其实卧虎藏龙!”

证明此地有人物的还有其他人证。

H到一家店前,小声介绍店主前任身份是家企业的会计,当然这非重点,重点是她身边另位头发花白的女人,“喏,那个戴眼镜的”,H搡我一下。一位眼镜后透着犀利目光的女人正与店主聊天抽烟,她们看上去像对历经沧桑的老闺蜜,有旁人介入不了的气氛。H说那个眼镜女人在国外待过若干年,是名钢琴教师,“她的衣服还有老公孩子的全在这儿买的!”——在国外待过若干年及“钢琴教师”身份成为H在此购衣“不掉份”的有力保证。

H在这店里相中一件镶拼的人造皮草背心,还价,店主一文不少,H不死心地嘟哝,“旧的还这价?”

“旧的?什么不是旧的?”穿大摆花裙的钢琴女教师吐了口烟轻蔑地答。

“什么不是旧的?”——这仿佛是哲学层面的追问,是的,世界本是旧的,内部为无数损耗充满:在这巨大的旧中,有什么能避免成为旧?在时间氧化剂里,所有事物不是已然旧,便是正去向“旧”的途中。

一切新始自旧!新的肉体诞生于旧的肉体,新的衣物始自旧的浆料,新的时光缘自旧的岁月,新的社稷脱胎于旧的江山……新旧相互转化,相互依存!通常,旧指丧失了存在的必然性(文物除外)、日趋灭亡的事物。然而对这些二手衣物,“旧”只是对某个人失去了存在必然,却会在下个主人身上重获必然。

“一些相互作用是在并不真正相识的人中间发生的”——这也正像为二手衣物下的定义:近到发肤的联结发生在陌生者当中。

二手房二手车二手家具……在市场定律中,“二手”意味损耗、折旧、处理,包括“二手人”(通常指女性。在搜索网页输入“二手人”,跳出的第一条是“二手女人”的词条)。这些二手的流通是被允许的合理,对资源的物尽其用,它们以环保的名义进入市场,促进着消费端的活跃。

二手衣物是种特殊的“旧”,离肉体太近使它们具有无法与前主人真正分离的性质。而前任主人,他们的身份病史习性都是未知的断层。

“单单是一般居民的旧衣物,哪能有这么稳定的货源?废品回收站、垃圾填埋场、洋垃圾,甚至贼赃和太平间等,都成为了二手衣物的来源。小贩们按斤收购……”来自《广州日报》的一则报道。灰濛的旧。危险的旧。浑浊的旧。深不可测的旧。

他人之“旧”,为何令人躲闪,疑虑?“旧”中有不可见的习性、过往,有不可知的纠葛与叵测,旧是“陌生化灵魂”的符码。“旧”中潜藏的细菌兴许会发作成一场病毒。旧,折射着“他人即地狱”。

与己有关的“旧”不同,它们指向时光,信物,指向一些虚无蒸发完后的晶体。

旧的旋律,旧的车票,旧的玛德莱娜点心,这些旧足有与记忆会合的扩张力。

五一节在天津,一位好友母亲说起病逝不久的老伴是极爱干净的人,连块手帕都洗得雪白,再旧的裤子都要折出裤缝。老太太打开衣橱,摸挲着那些衣物,哽噎,“说走就走了!脑梗,就几分钟,谁想到呢……我一人多孤单哪!”老太太颤抖着,流着泪捏捏我的手。

这一橱衣物是要伴她终老的,这些悬挂齐整的衣物,每一件,都是老先生的化身。

另些旧物却成把柄,成为在喉之鲠。

当一段关系由亲变疏,成为对立,旧物的温泽瞬变寒光!“旧”不一定意味已完成,意味保全,是的——譬如影像、信笺……这些情意绵绵的信物亦有可能成箭矢之毒。

几年前,楼下一对夫妇离异,为财产分配的“公允”,当医生的丈夫竟将床板一锯为二!那曾承载缱绻体温的床板,坦露着“旧”遭遇断裂后的冷酷。

4.

H从“很大牌”的I那里还学到一个词“古着”。这个时尚业的术语被她们当作了购“二手衣”的又一个理由。H说,明星都喜欢“古着”呢!

“古着不是二手衣的概念,而是真正有年代的而现在已经不生产的东西,这些服饰无论使用的面料,细节的剪裁甚至用途都是当时那个时代的缩影,所以有着特殊的价值。”

复古的,经典的,主要售卖50年代至80年代初的服饰,这才是“古着”与“洋垃圾”之分!H和“很大牌”的I显然混淆了二者含义。或者说,任何理由于她们并不重要,从廉价里淘流行才是关键 。

H拎了堆斩获品,边走边抱怨,这里衣服越来越贵了,这些店主拿它们当新的卖呢!

“不过,”她小声嘀咕,“和外头比,这里够便宜!”

正是“便宜”使她欲罢不能。她在一家店一气买下五六件毛衣,这些毛衣,价廉大过物美,但她为每件都找到理由,“咖啡这件式样挺潮,蓝色中袖可春秋穿,米色可做打底衫,玫红……嗯,颜色够亮。”

还有N件吊带内衣及睡裙。一件蓝缎闪光低胸裙是H最得意的,虽然她要深吸口气才能将拉链提上!而且也没有可穿它的场合,但那有什么关系?她把它穿去小餐馆、麻将桌边、夜宵摊上,在这些她生活的主场,裙子受到朋友赞美(他们更有可能赞美的是H的D罩杯),对女友们的询价H含糊其辞,对衣物出处守口如瓶。

这爿灰茬茬的小店圆了她华丽丽的梦!

H的衣橱在“便宜”中迅速膨胀——这爿街巷,它还有个名字应叫作“欲望街”!它是如何怂恿了H内心对“物”的汹涌欲望啊。从最初的胡乱淘款式,H渐转向兼顾面料,在交了些学费后,她的出手准确率明显提高了。她的标准现在是“看去大牌或体面的衣物”,尽管,这些衣物并没使H成为她期望中比如今更“大牌”的女人。那些衣物,只是数量的平行叠加,并未构成一处台阶供H再站高一步。在她俗碌的主妇生涯,在她有限而单一维度的交际圈内,这些衣物顶多为她屡次孟浪的艳遇提供些助力而已!她的购衣关键词:低胸裙露背装豹纹衫打底裤纱裙(与网购广告页弹出的流行同步),在不同场合让男人眼睛发光。但不管艳遇几何,H仍在她的生活框架里。那些滋扰她的男人,同质不同形,揣着一色念头,发出同样急切信号,动着同样的手脚……

廉价与大牌,这原本完全不构成对称的事物,在此地,对H有了实现可能。她在廉价中翻找着体面。假若眼光够利,运气够好,的确能淘选出几件符合H购买要求的衣物。从乡村来省城打工的H,17岁认识了家在本城的丈夫,同居两年后结婚,生子,全职主妇。在她身上已看不出多少老家乡镇的痕迹。每年春节,H光鲜还乡,与她关系糟糕的丈夫一年只这一次要求配合,开车同回,住上一两晚,他先返城,H留下继续接受邻里羡慕。背地,她每天打电话给丈夫,急切徒劳地,掌握他的动向……

比起家中姐妹,H是唯一嫁入城市安家的一位。她努力保持战果,即使丈夫有了外遇,即使夫家亲朋并不拿她当碟菜,甚至觉得丈夫出轨是她为妻不当——你若有吸引力,丈夫怎么会出轨?!H的胸围够大了,吸引力的问题出在哪?H对衣着更孜孜以求,但她置装经费有限。这爿街巷的出现,有如神迹,再没有比“二手”更贴心的语词!

对H,“旧”毫无障碍,作为对曾经匮乏的补偿,“物”的占有胜过一切。耽美而算计的H迎来了自己的时装新纪元,像当年她取得城市户口,改变身份一样。她的购物欲被挑逗得近乎强迫症的癫狂!她认为女性魅力皆由肉体出发,而肉体少不了光鲜行头(正合乎消费工业时代的伦理)。

喷上从艳遇对象那里索获的香水,H在邻居、老家亲朋、儿子的老师及同学妈妈们面前,扮演着衣食优裕的时髦主妇形象。

-- 发布时间:2016-7-25 6:08:56

--

让人感慨啊

-- 发布时间:2016-7-25 6:09:16

--

俄罗斯一边在变化,一边在痛恨自己的变化。我想起马克思对于俄罗斯的那句评语:“一个呆板停滞的鞑靼。”