俄罗斯学界和民众涌现一股重新评价斯大林的思潮。2003年3月5日,在斯大林逝世50周年之际,这股思潮达到一个高峰。

苏联解体以来,围绕斯大林的争论一直没有停息。但这一次的特点,正如《消息报》指出:“在人民领袖斯大林逝世50周年之际,为他恢复名誉完全成为有组织的行动。”同时,如果说过去对斯大林的情感主要在老一辈人中,现在呈现出向俄罗斯年轻人转移的倾向;如果说过去主要是共产党人纪念斯大林士现在则扩大到其他党派和民众。2002年1月,俄罗斯总统普京在接受波兰记者采访时说:“斯大林是一个独裁者,这毋庸置疑。但问题在于,正是在他的领导下苏联才取得了伟大卫国战争的胜利,这一胜利在很大程度上与他的名字相关联。忽视这一现实是愚蠢的”。可见,目前俄罗斯对斯大林的评价已经引起了相当层次、相当范围的关注。

俄罗斯共产党对此观点十分鲜明。早在1999年12月21日,俄共领导人久加诺夫拜谒斯大林陵墓时的讲话对斯大林评价就达到了一个新高度。他说,斯大林不仅是20世纪俄罗斯史,而且是整个俄国历史上最伟大的国务活动家。2003年3月3日,俄共在莫斯科“巴库”电影院举行纪念斯大林逝世50周年活动,整个晚会响彻歌颂斯大林的歌曲。人们纷纷表示:“不准玷污历史”,而把斯大林时代的大清洗只看作是“过火”行为。

据最新统计,重新肯定斯大林已经不局限于共产党(占该党被调查者75%)。最多的是自由民主党(占该党被调查者83%),在亲总统的俄罗斯政党“统一俄罗斯”中,肯定斯大林者也占到被调查者的58%。2003年6月10日,《真理报》、《消息报》等多家报纸报道:“统一俄罗斯”诺夫戈罗德分部在当天会议上,将其报纸《我们的时代》主编阿·维诺格拉多夫开除出党,因为他一个月前在报纸上发表攻击斯大林的文章,“犯了政治错误”。甚至在右翼党派“苹果”党中,肯定斯大林的也占41%。 至于俄罗斯民众在这方面的观点,据国际文传2000年4月21日统计,在问卷调查中,对俄罗斯20世纪最有影响的政治家评价,居第一位的是斯大林,占被调查人中11%;其次,是列宁,占10%;普京居第三位,占6%。 2003年3月26日,俄罗斯著名民意调查机构“罗米尔”,就斯大林逝世50周年进行民意调查,发表题为《斯大林——这条“暴龙”又活了?俄罗斯人的看法》的调查结果。文章写道:“在广大人民群众心中,斯大林并没有死,而作为一个伟大的受尊重的所谓‘暴君’活着。而且对他的爱不像以前那样是仅仅来自‘人民’方面,而是来自广大‘群众’。高达57%的人对斯大林在俄罗斯的作用是肯定的,只有34%的人持否定态度。两者人数的比例约为3比2。”

一、重评斯大林的背景

1、这是当前俄罗斯存在的深刻社会危机的反映

近年来俄罗斯国际地位日渐式微也使他们怀念斯大林时代的俄罗斯大国地位。《消息报》指出,只要扼住俄罗斯咽喉的手没有松开,斯大林就会在所有人的心中活着。

2、斯大林牢固地和“稳定”、“秩序”这两者连在一起

戈尔巴乔夫当上苏共领导后,曾经猛烈批判“斯大林的集权体制”,提出代之以“人道的民主的社会主义”,结果造成苏联社会和思想的混乱无序,导致苏联解体。经过这些年苦难的教训,俄罗斯人总结出了稳定和秩序对社会发展的意义。

3、对俄罗斯未来社会发展的希望

相当部分俄罗斯人希望未来俄罗斯政府是强有力的。在对2004年俄罗斯总统人选的民意调查中,有35.8%的人希望当选总统“应当有一双强有力的手”。俄罗斯重新评价斯大林并不意味着对苏联历史,包括斯大林时期一些错误思想、方针、政策的肯定。正如尤·叶梅利亚诺夫指出,揭示那些否定斯大林的谬论的虚假性,对于清除强行填充到人们头脑中那些欺骗性的意识是必要的。这些关于斯大林的谬论和谎言不仅歪曲了俄国领导人的形象,而且扭曲了俄国人的历史观念。

二、关于斯大林某些历史事实的澄清

尤·叶梅利亚诺夫在其著作《对斯大林编造的谎言》中指出:过去强加给斯大林的几项罪名主要是:违背列宁明确要解除他领导职务的遗言;篡夺了党的领导权力;为了建立其个人专政、实行残酷的恐怖行动而首先打死基洛夫;由于其多疑的性格,斯大林大清洗消灭了很多军队领导人导致卫国战争初期红军的失利;过于相信希特勒,忽视有关希特勒将进攻苏联的警告;等等。最近俄罗斯学术界大量论著是围绕着关于斯大林历史事实澄清问题的,内容涉及斯大林所有有争议的问题。主要包括以下几条:

1、关子流放少数民族问题。

卫国战争时期,苏联曾经把部分少数民族从当地流放到边远地区。伊·佩哈诺夫在其著作《斯大林为什么迁徙部分民族——鞑靼、车臣、印古什人》中指出:“‘镇压少数民族’目前仍然是那些反对斯大林的人安在他身上的罪名。佩哈诺夫认为,“斯大林这样做‘有非常重要的理由’。而且‘镇压少数民族’这句话不确切,主要涉及克里木鞑靼人、车臣和印古什人。”为什么当年要放逐这些民族?他说:第一,这些民族在战争中有投降行为。根据贝利亚1944年5月10日给斯大林的报告,克里木鞑靼人有2万人参加苏联红军,但在1941年红军从克里木撤退时,这2万人全部逃离红军,并加入德国占领军。车臣和印古什人的情况也大抵如此。第二,并非是如同过去所说“斯大林因这些民族的部分人犯罪而惩罚整个民族”,实际上这些民族绝大部分成年男人都卷进去了。第三,并非把整个民族都迁徙了,这些民族中一些参加了红军的人、包括一些妇女并没有迁徙。第四,可以与此比较的是:1942年2月19日,在与日本开战不久,美国总统罗斯福签署命令,与美国西部某些州把所有居住在美国的日本民族无一例外迁移到中部地区的集中营。按照这个命令一共拘禁了重2万人,其中三分之二是美国籍人,其余的也都是合法居住在美国的人。与此同时,美国政府还解除了所有在美军服役的、在日本出生的军人的职务。后来美国历史书籍在谈到这件事时,认为由于这样做,整个战争时期没有一个敌人踏上美国领土。

当然;怎样看待斯大林对这些民族实行强制迁徙,在学术界还存有争论。很多俄罗斯学者出于对今天车臣局势的忧虑,在评价当年的车臣问题时或许带有情绪,这也是值得注意的。

2、斯大林与宗教

以往盛传苏共和列宁、斯大林迫害宗教人才。例如,前美国总统国家安全事务助理布热津斯基在《大失败》一书中写道,被斯大林“直接处死或慢慢虐待致死的受害者包括……宗教界人士、虔诚的信教者及其亲属”。2003年3月6·日,阿·斯捷潘诺夫在《领袖之谜——斯大林政治肖像》一文中写道:“从1927年下半年苏共调整宗教政策。主要表现就是支持传统的东正教,不支持东正教中的‘革新教派’。1943年9月斯大林和东正教总主教阿列克谢、尼古拉等人座谈,主教们感到十分满意。共同解决了以下问题:(1)容许召开已经有1.8年因国家禁止而未能举行的教徒会议选举总主教;(2)恢复东正教教会事务协商会议;(3)容许开办神学院;(4)容许出版宗教书籍,包括定期刊物;(5)释放还关押在监狱、集中营及流放地的神职人员。正是由于苏共和宗教界关系的改善,宗教活动迅速恢复,在战争初期实际上已经停止活动的教区中有150’--450个教区恢复活动,还重新开放多达2200个教堂。”所以,斯捷潘诺夫引用著名牧师德米特里·杜普科1995的一段话表达他对此的看法。杜普科说:“斯大林就是我们的上帝。他建立了如此强大的国家,无论如何也不可能崩溃的国家。他保卫了俄罗斯,并向全世界证实了她的价值‘。甚至我们全俄大牧首阿列克谢也把他称为上帝似的领袖。当他逝世时全俄东正教都为他祈祷。”

3、斯大林在卫国战争中的作用

2002年,两个亲身经历过卫国战争的老战士出版了自己写的书《斯大林统帅》,俄罗斯著名学者、科学院院士、原莫斯科大学历史系主任库库什金亲自为之作序:“以往关于卫国战争的大量著作较少涉及苏联最高军事指挥部的活动,这样关于战争的总体情况就是不完整的。更为遗憾的是还出现大批歪曲历史真相、特别是歪曲最高统帅部活动的反科学的所谓学术著作,集中在对苏联军事力量的最高统帅斯大林进行残酷无情的攻击。如他们提出战争的胜利并不是遵循斯大林的领导、恰恰是违背他的领导取得的。这两个老战士写的书以雄辩事实证明了斯大林作为统帅在俄罗斯特殊历史条件下带领苏联人民取得战争胜利的伟大功绩。”出版社在介绍这本书时写道:“该书以详尽的档案文件和史实描写斯大林作为战争统帅的活动,斯大林的活动与苏联人民和苏联军队是不可分割的。该书还尖锐批评了那些试图贬低苏军最高统帅部的作用和苏联军事艺术的作用的论调,这还是第一次出版这样的研究著作。”?该书认为,斯大林作为伟大统帅的作用主要表现在:在战争的全部过程中善于选择主要打击方向;建立并善于利用战略预备队;发动战役的突然性、适宜性和坚定性;能巧妙地集中、调动部队。

否定斯大林在卫国战争作用的另一个重要观点是“代价论”。这种观点认为:尽管战争取得胜利,但斯大林似乎不顾士兵的生命,为之付出“过大的代价”。如语言学博士鲍里斯·索科诺夫断言苏军死亡人数与德军之比为10比1。《斯大林统帅》引用大量文献加以驳斥:第一,战争中斯大林曾多次发出命令要尽量减少牺牲;第二,1942年7月28日,斯大林颁布了著名的227号文件,即“一步也不准后退”的命令。由于文件规定对擅自撤退、擅离职守等I临阵脱逃行为采取极其严厉的措施,对前线部队实行火力督战……被认为是过分残酷。该书指出,在当时德军已经深入苏联领土、苏军战斗处于极为艰苦的情况下,如果没有这样严厉的措施是不可想象的。事实上,在发布这个命令后,当年底苏军就逐步扭转战场形势,德军疯狂进攻被遏制住了。第三,实际上按照苏军总参谋部的统计,苏军与德军死亡之比是1.3比1。苏军比德军多损失一些人是因为战争初期德军的突然袭击,以及战斗中苏军对德军的人道主义。

4,斯大林民族政策的特点

阿·斯捷潘诺夫认为,斯大林是布尔什维克党内民族问题最大的专家和权威,早在年轻时就关注民族问题。1904年他曾撰文“怎样理解社会民主主义者的民族问题”,坚决反对格鲁吉亚、亚美尼亚和犹太社会民主主义者的民族主义倾向。十月革命胜利后,斯大林制定了国家民族政策的三个基本原则。这个原则不是突然产生的;‘,而是经过长期内部严酷的斗争逐步形成的。

(1)和民族分裂主义斗争。斯大林和那些打着“民族独立发展—、保持民族传统”幌子的政治企图进行了无情的斗争。1926年4月斯大林曾坚决反对“乌克兰化”的企图。此后,白俄罗斯、格鲁吉亚、鞑靼等共和国的民族分裂主义者也遭到解职或镇压。

(2)民族平等。在处理犹太人间题上,证明斯大林坚持了民族平等原则。斯大林一方面反对歧视犹太人,1927年在联共(布)15次代表大会上,斯大林指出:“最近在部分党组织中存在反犹太人情绪,必须与之作无情斗争。”1931年他又说道:“反犹主义是一种极端沙文主义……对那些积极的反犹主义者按照苏联法律可以判处死刑。”另一方面,革命胜利后,特别是在以色列国家建立后,苏联的犹太人民族,甚至在占据国家高官位置的苏联犹太人,中产生了犹太复国主义情绪,斯大林与这股思潮开展了斗争。总之,斯大林努力避免在民族政策上出现偏差,在各级领导机构中充实各民族代表,从具体政治形势出发保持民族平等原则。

(3)以俄罗斯民族为支柱。斯大林坚决反对大俄罗斯主义,同时他也有勇气公开反对“仇俄、憎俄”思想。如在20年代的党内斗争中,1923年在党的12次代表大会上,斯大林不顾当时在与托洛茨基的斗争中布哈林是其同盟者,公开反对布哈林的“仇俄”思想。在1945年庆祝卫国战争胜利的祝酒词中,斯大林发表了他对俄罗斯民族热烈赞扬的话。

总结斯大林的民族政策:一方面主张民族平等,另一方面认为俄罗斯民族是国家的基础和国家的领导力量。斯大林成功的民族政策使他获得“各民族之父”的荣誉称号——在俄国历史上除斯大林外,只有1721年彼得大帝在北方战争胜利后获得同样的称号。

三、斯大林对马克思列宁主义的发展

2001年,俄罗斯《对话》杂志发表了莫斯科大学历史学副博士瓦·萨哈罗夫的文章《论斯大林对马克思列宁主义理论的贡献》,不仅肯定了斯大林在民族问题、工业化问题、集体化问题、无产阶级专政问题上,而且从整体上对马克思列宁主义理论发展所做出的重要贡献。

2003年3月5日,《俄罗斯杂志》刊登《斯大林的生与死》一文,阐述在“世界革命”和建立国家形式问题上斯大林对马列主义的发展。文章写道,斯大林从1898年入党后,除到国外参加党代表会议外,一直在国内工作。他从1912年即是布尔什维克党中央委员、政治局成员。1917年2月领导党中央机关报《真理报》,1917年夏天列宁转入地下活动后,斯大林成为党的实际上的领导者,十月革命前夕领导党的武装起义中心——彼得堡革命军事委员会的工作,他是十月革命具体操作的领导者。因此他对俄罗斯人民十分了解,较之其他领导人,更能从俄国实际情况出发而不以教条式的态度对待马克思主义。实际上斯大林的知识和才智超过了列宁,他对很多事情的预见性远远比列宁准确。

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2016-1-2 9:08:00 [只看该作者]

Post By:2016-1-2 9:08:00 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2016-1-5 13:24:10 [只看该作者]

Post By:2016-1-5 13:24:10 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2016-1-5 13:24:22 [只看该作者]

Post By:2016-1-5 13:24:22 [只看该作者]

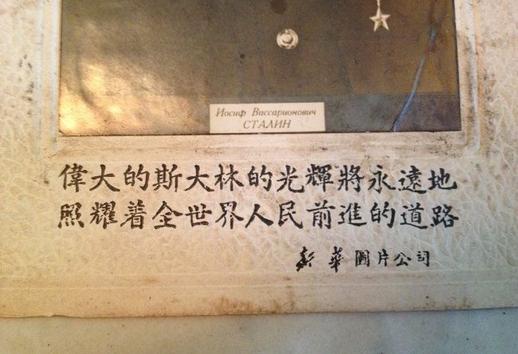

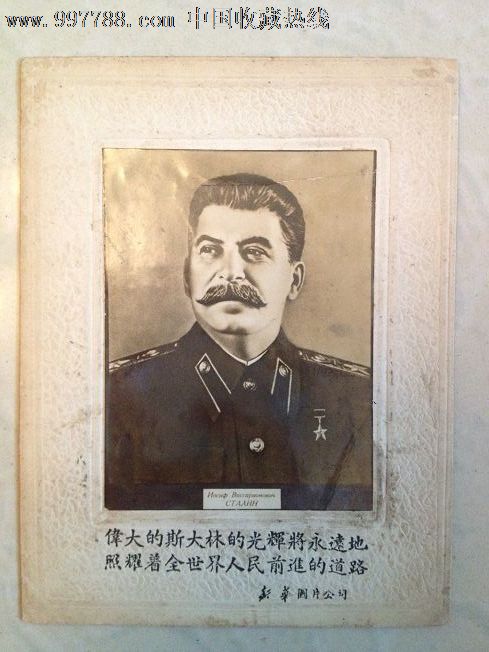

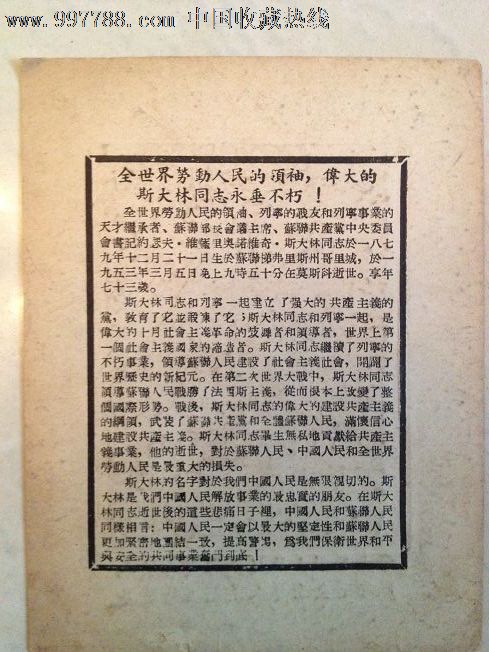

此主题相关图片如下:斯大林同志永垂不朽?是时候发这张照片了.jpg

此主题相关图片如下:斯大林同志永垂不朽?是时候发这张照片了.jpg